人工智能与国土空间规划结合机遇分析

一、背景与现状

近日,中共中央国务院印发了《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,为深入贯彻落实若干意见,自然资源部5月28日印发了《关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发〔2019〕87号),并对国土空间规划体系要点进行解读。

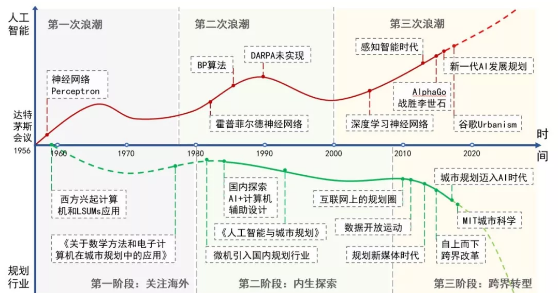

从“互联网上的规划圈”的开辟到规划院(所)也主动开展起自上而下的新技术改革,整个规划行业在大数据、小数据、新数据的争辩中历经寒暑,在“毁灭你,与你无关”的猜疑中游走不安,在多规合一到空间规划的努力中驻足痴迷,沿着数据挖掘和可视化呈现之路探入了新一代人工智能的大门。

未来之路已然昭示,《新一代人工智能发展规划》对规划行业提出了明确要求:实现多元异构的数据融合,实现全面感知和深度认知,推进全生命周期智能化的城市规划。

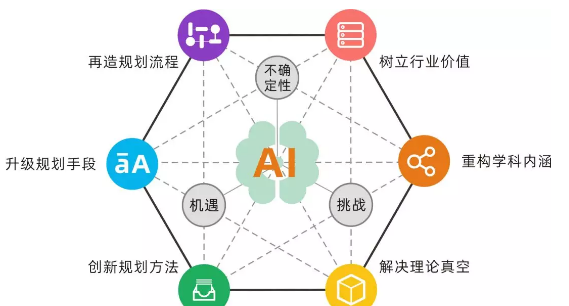

二、人工智能催生规划变革

①树立行业价值

规划不是编出来就完成了,顺利实施才是重头戏,城市需要专业、称职和能长期服务的规划“大师傅”。“抽象而全能的规划并不存在”,更广袤的规划市场显然根植于民众的真实需求。利用人工智能去感知不同群体的需求,统计分析一切可能的数据,修正那些由此变得不那么重要或面临挑战的专业理论与套路方法。这是场非对称的“战争”,规划行业显然无法依靠单一战略来应对多维度的数字化变革,必须重新布局行业、优化组织架构和实现自己定位。

一方面,规划院(所)需要在人工智能的加持下提高行业洞察和市场适应能力,重建产业生态,提供更具吸引力的智力服务,提升服务的舒适感和适应性,不断保持领先地位。另一方面,规划师也应主动适应身份变化,从指点江山推动城市治理创新,从讲述真理以实际行动改造社会,不断强化洞察和交互的能力,汲取相关专业的理论和手段,提供切实有效的利益分配方案,保持更好的兼容性和包容性。

②重构学科内涵

重新认识规划,是实现上述讨论的基础规划学科应更聚焦如何实现“可持续发展”,将其作为规划科学的最高目标,塑造支撑城市长远发展的价值基础,适应规划范围的变化,积极回应更复杂的时空背景。

规划学科建设亟需消除多学科融合下的防御拟态。更多学科的渗入开拓,能丰富规划理论,提高规划的方法、手段与质量。不了解其他类型规划,对既得利益过分执着,只会束缚自己的手脚,这个时代需要携手创造。

③填充理论真空

人工智能催生了全新的认知方法和知识体系。规划师得以从更大趋势关注规划对象,拓展研究粒度,体现差异性,不断充实规划内涵。刘易斯•芒福德一百年前就曾强调,规划的首要职责是为今后发展建立能长治久安的基础构架。如今这个构架里不光包括看得见的实体城市,还应包括看不见的数字空间和摸不着的社会空间。如何构建适应复杂环境、发展需求和未来趋势的规划理论?

规划理论的探索与证明,没有比新技术更佳的手段,没有比人工智能更好的伙伴。凯文•凯利曾强调知化(Cognifying)是未来二十年的必然趋势,机器与人实现共生,知识共享将很普遍,也印证了人工智能+城市规划师的伙伴关系。

城市的生长演化,不是设计出来的,只能模拟,关键是如何实现动态的适应与调整。近年MIT等诸多科研院所陆续在城市规划领域开展起人工智能研究,采集各种数据,借助机器的理解,了解人类自身的处境,新的概念和理论不断涌现。这些理论都值得城市规划领域来认真的研究、吸纳和实践。

④创新规划方法

除了理论研究上的突破,建立新的胜任各种挑战的科学方法也很关键,目前城市规划领域仍旧是“设计”而非“科学研究”占据着主导地位。大数据已经开始创造崭新生态,新的研究范式不断涌现。

人工智能在城市规划领域有着良好的应用基础利用人工智能分析土地动态变化,研究城市交通、空间优化和土地使用等已很普遍;也有不少学者致力于开发复杂适应系统(CAS),支持创新的自适应规划设计。而人工智能近年在建筑行业的突破性应用,更为城市规划进一步拥抱人工智能树立了样板,如小库的罗塞塔计划,致力于打造知识图谱和利用生成式对抗网络助力建筑师更快成长。对于设计和科学的融合,新一代人工智能技术创造了前所未有的机遇,只是其在城市规划中的应用效果,还是要看选取什么样的案例进行样本训练。作为乐观派的代表,建筑师Rron Beqiri专门做了人工智能起草规划的图解。

⑤升级规划手段

开源数据渠道。数据是人工智能+城市规划的“血液”,着重数据获取将会越来越关键。一方面,要借助智慧城市建设和政府数据开放,协同城市规划与智慧城市规划,尽量保障规划数据的收集、利用和安全。另一方面也要积极探索第三方商业模式,鼓励搭建更多数据开放平台,推动知识传播,汇聚创新源泉。谷歌近日免费开放的数据集搜索引擎(Dataset Search),也是个不错选择。

善用各种工具。人工智能技术进步很快,网络上有很多人工智能的工具资源和学习社群,各种“黑科技”令人眼花缭乱,需要辨别和选取潜在的优质股。例如,利用人工智能辅助基础数据获取,实现自动比对和过程评估;利用人工智能研究城市垂直空间生长;借助机器视觉量化街景照片,研究城市变迁等。

拥抱人机交互。虚拟现实+城市规划,一方面融合实时的感知、分析、判断与决策,方便方案呈现和审查修正,有益居民深入了解和提前感受规划,优化规划流程和提高规划质量;另一方面也是人工智能的上佳训练场,如NVIDIA的Holodeck模拟器。人机交互不止是让机器自动工作,还包括实现自我学习、沉浸式对话、众包、协作、价值判断与预测力,真正成为规划师的好帮手。

自下而上控制。规划的一致性,常常体现在关键指标的可追溯与不可篡改,而区块链技术可以成为实现高效监管的透明利器。除此以外,区块链还能用于提升基础设施的配置与使用效率;串联各类闲置资源实现利用最大化;优化商品分配与消费方式;以及结合VR、IOT技术构建人、机、物融合的数字生态和智力内核,激励人类群体智能的组织、涌现和学习,与机器智能相互赋能增效。

走向云端设计。推动规划从单机(服务器)走上云平台,逐步实现分布式规划、云上协同和智能规划。多规合一平台与规划编制同步开展,无疑是开拓了前路。现在的规划编制已经很难单就一个城市(地区)的数据实现,全国甚至全球性的数据比较和系统分析,变得可能和极有必要。这样做也有利于搭建标准统一、跨平台分享的数据友好生态,方便相关专业人才和人工智能的在线协作和智力共享,实现更加充分和深入的公众参与,科学调整规划的全过程。

⑥再造规划流程

互联网企业正把城市当做人类发明的最大智能硬件,纷纷利用人工智能研究城市,如阿里ET城市大脑在云端以仿真数据模型验证城市蓝图;谷歌Sidewalk Labs开展智能社区建设,搭建传感器和数字管理平台;Alphabet更是坚信Google Urbanism能终结规划,用无处不在的持续数据流取代规则,用人工智能实现更高效的城市管理,并通过传感器、网络和算法来保障公开透明。

三、把握机遇,成就未来

搭上新一代人工智能的顺风车,城市规划的转型发展得以具备三大机遇。

一是在眼下实现计算智能从精确需求到模糊应对,赋能规划行业数据驱动。规划领域应用人工智能未必马上另起炉灶,可先基于现有基础实现重混(Remixing),摒弃单一决定论,转向从宏观趋势推导可能,初步建立科学性;二是近期里提升感知智能从抽样到全样用户思维,丢掉套路回归智力服务。借助人工智能,提高洞察和市场适应能力,重拾为人民服务的行业价值,充实规划的理论与方法;三是未来要走向认知智能从因果到智能关联驱动,再造规划的流程和逻辑。人工智能具备一定能力后,将促使传统行业发生颠覆式变革。

人工智能还在进化,规划行业也力量有限,未来发展更需统筹推进、量力而行、趋利避害和善借外力。可喜的是,很多规划院(所)陆续在设立新的创新部门和培养人才,建设公众参与平台、可视化平台和大数据平台,尝试与互联网企业并成立联合实验室,一切都在朝着好的方向发展。