谷歌亚马逊等巨头以定制AI芯片围攻英伟达,威胁有多大?

最新季度,英伟达业绩依然爆表,利润飙升。但今时今日,竞争对手步步紧逼,更多AI芯片持续推出,给英伟达带来前所未有的挑战。

目前最炙手可热的是ASIC,中文意思是专用集成电路。无论是谷歌的TPU、亚马逊Trainium,还是OpenAI与博通联合开发的定制芯片,都属于这一范畴。

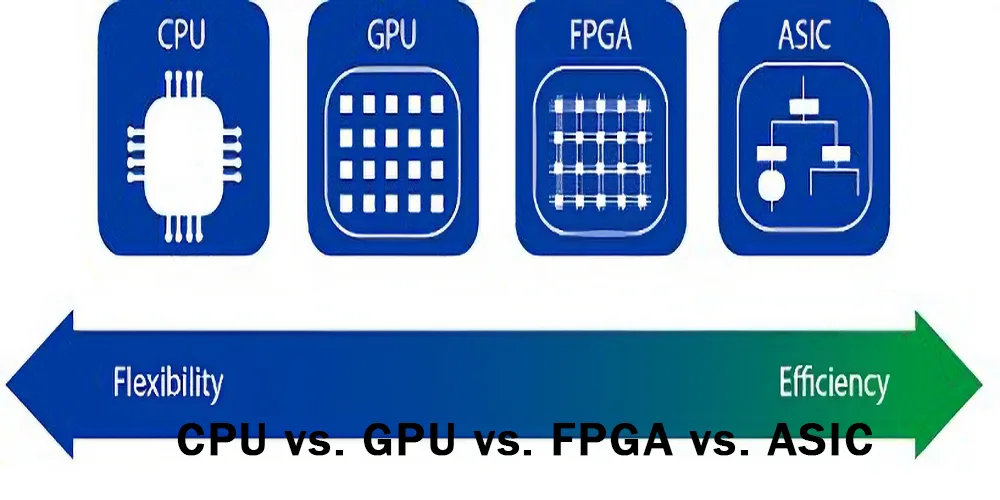

除了ASIC,FPGA也是AI芯片市场不可忽视的新力量。最开始时,GPU主要用于游戏领域,2012年GPU开始向AI领域转型。到了今天,GPU通常会与CPU搭配使用,集成于服务器机架系统,部署于数据中心,为云端AI提供算力支持。

Futurum Group认为,未来几年,定制ASIC的增长速度将会超过GPU。

为什么企业追捧定制AI芯片?

由于GPU能同时执行大量运算,成为AI训练和推理的理想选择。在训练阶段,AI模型从海量数据中学习规律;在推理时,AI利用学到的知识对信息做出决策。

研发GPU的主要有英伟达和AMD,英伟达围绕GPU搭建了专用软件平台CUDA,AMD GPU则依赖开源软件生态系统。

根据英伟达透露,一套整合72块Blackwell GPU的服务器机架,售价约为300万美元,每周出货量约为1000套。

在大型语言模型(LLM)发展初期,GPU为训练提供支撑,但随着行业的发展,推理变得越来越重要。企业可以用性能要求较低、针对特定任务编程的芯片来完成推理,ASIC成为核心解决方案。

我们可以将GPU看成为“瑞士军刀”,能处理各种AI负载,完成多种并行运算;而ASIC则是“单用途工具”,拥有极高效率和速度,但硬件电路固定,只能执行某一类特定任务。

英伟达GPU足够灵活,被许多AI企业采用,但单块GPU售价高昂,达到4万美元。一些初创企业仍然愿意投入高昂的GPU成本,主要是设计定制化ASIC前期投入更高,起步便是数千万美元,小企业无法承担。但对于有实力的企业来说,定制ASIC从长远看更有性价比。

在定制ASIC领域,谷歌率先向英伟达发起冲锋。2015年谷歌首款ASIC芯片问世,十年过去,11月份谷歌发布第7代TPU。

《芯片战争》一书作者克里斯·米勒(Chris Miller)认为,从技术层面看,TPU已与英伟达GPU不相上下,甚至更胜一筹。他认为,谷歌TPU仅用于内部,但从长远看,谷歌会逐步开放,允许外部企业使用。

AWS也在模仿谷歌设计自己的AI芯片。2015年,亚马逊收购以色列Annapurna Labs,2018年推出推理芯片Inferentia,2022年发布训练芯片Trainium。

Trainium首席架构师伯尼·迪亚曼特(Ron Diamant)透露说,亚马逊新的三代Trainium比其它同类产品高性能高出30-40%。他还说,未来Trainium在推理、训练方面将会更上层楼。

研发ASIC并非易事,于是许多企业寻求与博通、Marvell合作,它们提供知识产权、专业技术和网络支持,帮助客户研发定制ASIC,博通成为这场定制浪潮的最大受益者。

不只有英伟达,未来是多方案并存

除了谷歌、亚马逊,微软也参与ASIC赛道。在美国东部的微软数据中心,已经引入其自研的Maia 100芯片。还有,高通推出了A1200芯片,英特尔研发了Gaudi AI加速器,特斯拉打造了AI5芯片。初创企业也纷纷涌入,比如专注于晶圆级AI芯片研发的Cerebras,专注于推理任务的芯片开发商Groq。

在中国,华为、字节跳动、阿里巴巴也在研发定制ASIC。

在AI芯片领域,神经网络处理单元(NPU)也是一大类别,它通常集成在SoC中,为设备提供AI功能,能耗较低,可以节省空间。高通、英特尔、AMD都在研发NPU,为PC提供AI算力支持。

米勒表示:“目前大部分资金都流向了数据中心领域,但随着时间推移,这一格局将会改变。未来,AI将广泛地部署在我们的手机、汽车、可穿戴设备等各类产品中,其应用程度将远超当下。”

最后是FPGA,它可以在制造完成后通过软件重新配置,灵活性比NPU和ASIC更高,但在处理AI负载时,性能和能效相对较低。2022年AMD以490亿美元收购Xilinx,2015年英特尔以167亿美元收购Altera,都是为了布局FPGA。

最近几天,市场传出消息称,OpenAI准备与博通合作,开发定制AI芯片;META考虑采购谷歌TPU芯片;Anthropic宣布采购最多100万块谷歌TPU芯片。

Jefferies分析师上周在研报中表示,ASIC已经迎来拐点。不过企业选择定制战略,虽然能降低成本,减少对英伟达的依赖,但也意味着会被局限于特定AI应用场景或者模型,在AI技术飞速迭代的当下,可能存在诸多不便。

Gartner则认为,定制化AI不仅成本高,而且存在诸多复杂环节,比如要为硬件开发定制配套软件。想拥有一款高性能定制芯片,需要投入巨额研发资金,而且还要经历多次迭代。所以,只有大型科技企业才对ASIC有需求,也只有它们的产品才具有商业可行性。

英伟达CEO黄仁勋并不认为定制化AI芯片(通常是博通产品)构成威胁,他称定制芯片的性能无法抗衡英伟达产品。今年早些时候,黄仁勋接受采访时表示,很多ASIC项目将会夭折,他还坚定地认为ASIC缺乏竞争力。

但Gartner却认为,到2026年,AI推理算力的相关支出将会超过训练算力支出,最终绝大多数AI支出将会分配给推理,比例可能达85-90%。市场将会由训练向推理过渡,最终形成各种芯片方案百花齐放的局面。作为超大企业,未来会逐渐降低对英伟达的依赖,不过在定制芯片上运行的负载比例不会太高,只会占一部分。(小刀)