卷疯了!AI智能体:巨头争相布局,商业化浪潮已至?

引言:AI Agent,下一代AI应用的引爆点

在人工智能飞速发展的今天,大模型(LLM)的突破性进展无疑是过去几年最引人注目的焦点。从文本生成到图像创造,再到代码辅助,LLM以其强大的通用能力深刻改变了我们与数字世界的交互方式。然而,仅仅停留在“对话”和“生成”层面,AI的潜力远未被完全释放。真正的智能,在于能够感知环境、自主决策、执行行动,并不断学习优化。这正是AI智能体(AI Agent)所承载的愿景,它被视为大模型之后,推动AI应用从“工具”走向“伙伴”的关键一步。

9月3日,一则重磅新闻在AI圈内引起广泛关注:字节、阿里、腾讯、美团等国内互联网巨头纷纷加码AI智能体赛道,不仅发布了各自的智能体开发框架,更有产品直接面向C端用户。这不禁让人思考:AI智能体的商业化浪潮是否已经到来?它将如何重塑AI产业格局,又将带来哪些深远影响?本文将结合最新动态,对AI智能体进行深度剖析,并尝试给出一些前瞻性的思考。

智能体:从“能说会道”到“能做会想”

传统的大语言模型,虽然在语言理解和生成方面表现出色,但其本质上仍是一个“被动”的工具。它需要人类的指令才能开始工作,并且无法自主地进行多步骤的规划、执行和反馈。而AI智能体则在此基础上迈出了关键一步,它赋予了AI系统“思考”和“行动”的能力。一个完整的AI智能体通常包含以下核心要素:

感知(Perception):获取并理解环境信息,包括用户指令、外部数据、工具反馈等。

规划(Planning):根据目标和当前环境,制定多步骤的行动计划。

记忆(Memory):存储短期和长期信息,以便在后续决策中进行参考和学习。

行动(Action):执行规划好的行动,包括调用外部工具、与用户交互、修改自身状态等。

反思(Reflection):评估行动结果,从中学习并调整未来的行为策略。

这种“感知-规划-行动-反思”的闭环机制,使得AI智能体能够像人类一样,在复杂多变的环境中自主完成任务。例如,一个智能体可以接收“帮我预订一张明天从北京到上海的机票”的指令,然后自主查询航班信息、比价、选择航班、填写乘客信息,甚至在遇到问题时(如机票售罄)进行反思并调整策略(如推荐其他日期或交通方式),最终完成预订并向用户报告结果。这与传统LLM需要用户一步步指令的模式有着本质的区别。

图1:AI智能体架构示意图,展示了其感知、规划、行动、记忆等核心模块。

巨头争相布局:AI Agent的商业化信号

此次国内大厂在AI智能体领域的集中发力,并非偶然,而是市场需求和技术成熟度共同推动的结果。文章中提到,阿里通义实验室发布了AgentScope 1.0,腾讯优图实验室开源了Youtu-Agent,字节跳动将“釦子空间”独立推向C端,美团开源了LongCat-Flash-Chat大模型。这些举措都释放出明确的信号:AI智能体的商业化落地正在加速。

为什么巨头们如此看好AI智能体?我认为主要有以下几个原因:

提升AI应用的用户体验:智能体能够提供更自然、更智能、更个性化的交互体验,将AI从简单的问答工具转变为能够理解用户意图、主动提供服务、甚至进行复杂任务协作的“智能伙伴”。这将极大地提升用户粘性,并拓展AI的应用边界。

解锁新的商业模式:智能体的多步推理和工具调用能力,意味着它能够完成更多高价值、高复杂度的任务,从而催生出全新的商业模式。例如,文章中提到通用智能体公司Manus的年化收入已接近1亿美元,这表明智能体在企业级应用中已经展现出巨大的商业潜力。

推动算力需求爆发式增长:智能体在执行复杂任务时,需要进行大量的推理和决策,这将显著增加对算力的需求。文章中指出,BAT三家二季度合计资本开支超过615亿元,同比增长168%,其中很大一部分投入用于AI基础设施建设。这种算力需求的爆发式增长,将进一步推动AI产业链的发展。

加速生成式AI技术落地:智能体是连接大模型与实际应用之间的桥梁。通过智能体,大模型的能力可以更好地与现实世界的需求相结合,从而加速生成式AI技术在金融、制造、零售等行业的规模化落地。IDC预测,到2028年,中国企业级Agent应用市场规模预计将超过270亿美元,这无疑是一个巨大的蓝海市场。

当然,AI智能体的发展也面临诸多挑战,例如安全防护、伦理问题、以及如何确保智能体在复杂环境中的稳定性和可靠性。但可以预见的是,随着技术的不断成熟和应用场景的不断拓展,AI智能体将成为未来AI发展的重要方向,并深刻改变我们的工作和生活方式。

技术深挖:Agent框架与大模型如何协同?

AI智能体的实现,离不开强大的大语言模型作为其“大脑”,也离不开高效的Agent框架作为其“骨架”。文章中提到的AgentScope 1.0、Youtu-Agent以及美团的LongCat-Flash-Chat,正是这些巨头在Agent技术栈上的布局。那么,这些框架是如何让大模型从“能说会道”变得“能做会想”的呢?

从技术层面来看,AI智能体框架的核心在于构建一个能够让大模型进行多轮交互、工具调用和自我修正的执行环境。这通常涉及到以下几个关键组件:

提示工程(Prompt Engineering)与RAG(Retrieval-Augmented Generation):智能体在执行任务时,需要根据当前状态和目标,动态地生成对大模型的指令(Prompt)。同时,为了让大模型能够获取最新的、特定领域的信息,RAG技术变得尤为重要。它允许大模型在生成回复之前,从外部知识库中检索相关信息,从而提高回答的准确性和时效性。例如,当智能体需要预订机票时,它会通过RAG从航班数据库中检索实时信息,而不是仅仅依赖大模型自身的训练数据。

工具调用(Tool Use):这是智能体区别于传统大模型的关键能力之一。智能体能够识别任务中需要外部工具协助的部分,并自主选择、调用合适的工具来完成子任务。这些工具可以是API接口(如天气查询API、机票预订API)、代码解释器(用于执行Python代码进行数据分析或复杂计算)、甚至是机器人控制接口(用于物理世界的交互)。框架需要提供一套机制,让大模型能够理解工具的功能、参数,并正确地构造调用请求,然后解析工具的返回结果。

记忆管理(Memory Management):智能体在长时间、复杂任务中需要保持上下文连贯性,并从过去的经验中学习。这包括短期记忆(如当前对话轮次的信息)和长期记忆(如用户偏好、历史任务经验、学习到的新知识)。记忆模块的设计对于智能体的性能和泛化能力至关重要。例如,通过记忆用户经常出差的城市,智能体在下次预订机票时可以优先推荐这些城市的航班。

规划与反思(Planning&Reflection):这是智能体“智能”的核心体现。规划模块负责将复杂任务分解为一系列可执行的子任务,并为每个子任务选择合适的工具和策略。反思模块则在任务执行过程中或结束后,评估当前步骤或整个任务的完成情况,识别错误,并调整后续的规划。这类似于人类的试错和学习过程,使得智能体能够不断优化其行为。

以一个简单的代码分析为例,假设我们有一个智能体,它的任务是“分析一份销售数据并生成可视化报告”。

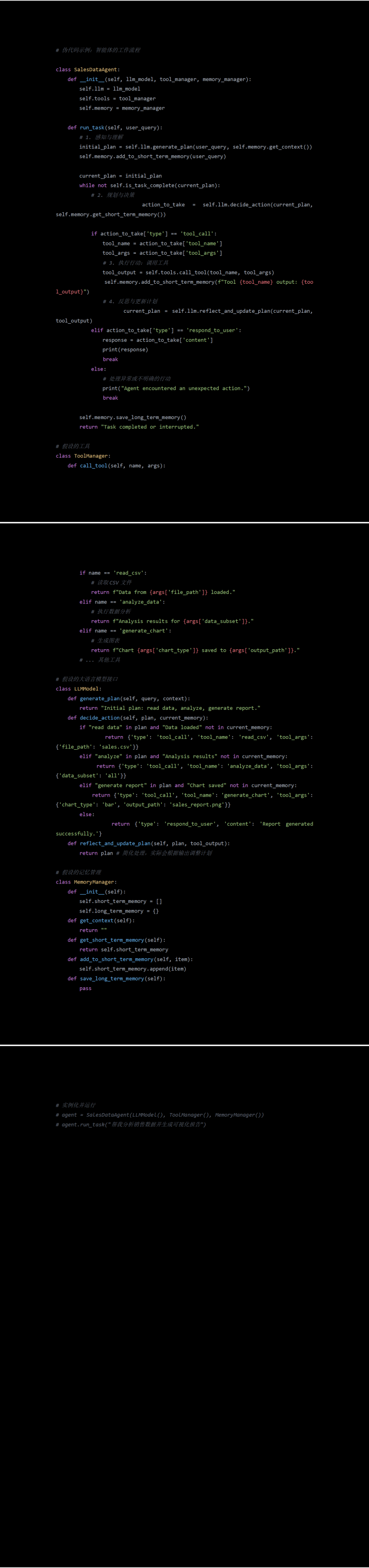

#伪代码示例:智能体的工作流程

上述伪代码展示了智能体如何通过大模型进行规划、通过工具管理器调用外部功能,并通过记忆来维持状态。这正是AI智能体从“被动”到“主动”转变的关键。

物理AI:AI的终极形态?

文章中还提到了一个非常重要的概念——“物理AI”(Physical AI),并指出英伟达CEO黄仁勋正在押注具身智能和人形机器人赛道。这预示着AI的下一个重大浪潮将不仅仅停留在数字世界,而是深入到物理世界,与现实环境进行交互。

具身智能(Embodied AI)是指AI系统能够拥有物理身体,并在真实世界中感知、行动和学习。人形机器人则是具身智能的典型代表。想象一下,一个能够自主学习、适应环境、完成各种物理任务的机器人,它将彻底改变制造业、物流、医疗保健等诸多领域。例如,在农业领域,AI机器人可以精准识别作物病虫害并进行定点施药;在养老领域,人形机器人可以陪伴老人、提供生活照护;在工业生产中,它们可以完成高精度、重复性的组装任务。

物理AI的落地,对AI技术提出了更高的要求:

实时感知与决策:机器人需要在毫秒级的时间内处理传感器数据,并做出安全、准确的决策。

精细化控制:对机械臂、腿部等执行机构的精确控制,以完成复杂的操作。

鲁棒性与泛化能力:机器人需要在多变、不确定的真实环境中稳定运行,并能够将所学知识泛化到新的任务和场景。

安全与伦理:物理AI的广泛应用,将带来前所未有的安全和伦理挑战,如何确保机器人的行为符合人类价值观,避免潜在风险,是亟待解决的问题。

英伟达推出的Jetson AGX Thor开发套件,正是为了满足物理AI对强大算力的需求。它集成了高性能GPU和CPU,能够为机器人提供强大的AI计算能力,使其能够运行复杂的AI模型,实现更高级的感知、规划和控制。这表明,算力基础设施的竞争,已经从云端延伸到了边缘侧和物理设备端。

图3:AI基础设施是AI智能体运行的基石,包括算力、存储、网络等。

个人观点与启迪:AI Agent与物理AI的未来图景

此次AI智能体和物理AI的集中爆发,让我对人工智能的未来有了更深层次的思考。我认为,这不仅仅是技术上的进步,更是AI从“工具”向“生命体”演进的关键里程碑。

1.AI Agent:从“智能助手”到“智能伙伴”

AI Agent的出现,意味着我们与AI的交互将从简单的“命令-执行”模式,转变为更接近“协作”和“伙伴”的关系。未来的AI将不再仅仅是响应我们的指令,而是能够主动理解我们的意图,预测我们的需求,甚至在某些方面超越我们的思考,提供更优的解决方案。这就像我们拥有了一个可以信赖的、能够自主解决问题的“分身”或“助手”。

这种转变将极大地提升生产力。想象一下,一个能够自主管理项目、协调团队、处理日常事务的AI Agent,将把我们从繁琐的重复性工作中解放出来,让我们能够专注于更具创造性和战略性的任务。对于个人而言,AI Agent也将成为我们学习、生活、娱乐的个性化伙伴,它会比我们更了解我们自己,提供定制化的服务和建议。

2.物理AI:从“虚拟智能”到“具身智能”

物理AI的崛起,则将AI的智能从虚拟世界带入真实世界。这不仅仅是让机器人拥有了更强大的计算能力,更是让AI拥有了“身体”,能够直接感知和改变物理环境。这意味着AI将不再仅仅是屏幕上的算法,而是能够真正地“存在”于我们的物理空间中,与我们共同生活、工作。

这无疑是令人兴奋的,但也伴随着深远的伦理和社会影响。当机器人能够自主行动、自主学习时,我们如何确保它们的行为符合人类的价值观?如何定义人类与机器人的关系?这些问题将成为未来社会必须面对的挑战。物理AI的普及,将促使我们重新审视“智能”、“生命”和“存在”的定义。

3.人性化与个性化:AI发展的核心驱动力

无论是AI Agent还是物理AI,其最终目标都是为了更好地服务于人类。因此,人性化和个性化将成为AI发展的核心驱动力。未来的AI将不仅仅是技术上的强大,更要具备“情商”,能够理解人类的情感、文化和价值观,提供有温度的服务。

这意味着AI的开发将更加注重跨学科的融合,不仅仅是计算机科学,还需要心理学、社会学、伦理学、艺术等领域的专家共同参与。只有这样,我们才能创造出真正符合人类需求、能够与人类和谐共处的AI系统。

4.持续学习与适应:AI时代的生存法则

AI的快速发展,也对我们个人提出了新的要求。持续学习和适应将成为AI时代的生存法则。我们需要不断更新自己的知识体系,学习如何与AI协作,如何利用AI提升自己的能力。同时,我们也需要培养批判性思维,不盲目相信AI的输出,而是能够独立思考、做出判断。

AI的未来是充满无限可能的。它将不仅仅是改变我们的工具,更是改变我们自身、改变我们社会的力量。拥抱变化,积极探索,我们才能在AI的浪潮中,找到属于自己的位置,并共同塑造一个更加智能、更加美好的未来。