AI是否正在“损害我们的大脑”?

宾夕法尼亚大学沃顿商学院副教授伊桑·莫里克(Ethan Mollick),长期关注着AI如何影响组织、学习与创新,被誉为“AI教育应用的引路人”。在近期的一篇文章中,他直面公众对AI是否正在“损害我们的大脑”?的担忧,提出了极具可操作性的应对思路。

此前,MIT媒体实验室一项名为《你的大脑与ChatGPT》的研究发现,在写作任务中使用AI辅助的学生,在事后回忆内容和大脑活跃程度上,表现不如同龄人(不使用AI)。虽然并没有“脑损伤”之实,但当AI代劳了原本需要动脑完成的工作后,思维参与感和学习深度确实被稀释了。

但这也并不是首次出现对新技术“削弱思维力”的担忧。早在古希腊时期,柏拉图就曾警告,文字的出现可能会削弱人的智慧。在智能手机普及初期,人们也曾担心“不再记电话号码”会让人变“愚钝”。

在学习场景中,AI对思维成长的影响尤为明显。宾夕法尼亚大学在土耳其进行的一项实验表明,当学生无引导地使用GPT-4进行作业时,虽然他们自以为学到了很多,但实际考试成绩却比未使用AI的同学低了17%。这表明,即便出于良好动机,AI也可能因“过度帮忙”而抹杀本该属于学习者的认知过程。

不过,在有教师引导、使用精心设计提示语(prompt)的条件下,AI辅助教学展现出极强的潜力。世界银行在尼日利亚的一项随机对照研究显示,AI辅导带来的学习提升效果,是传统干预措施的两倍以上。哈佛大学、斯坦福大学和马来西亚等多地的实证研究亦有类似发现。

教育研究取得的共识是:AI的影响并非由“是否使用”决定,而在于“如何使用”。将AI从“给答案者”转变为“教学辅助者”,才是实现正面效应的关键。

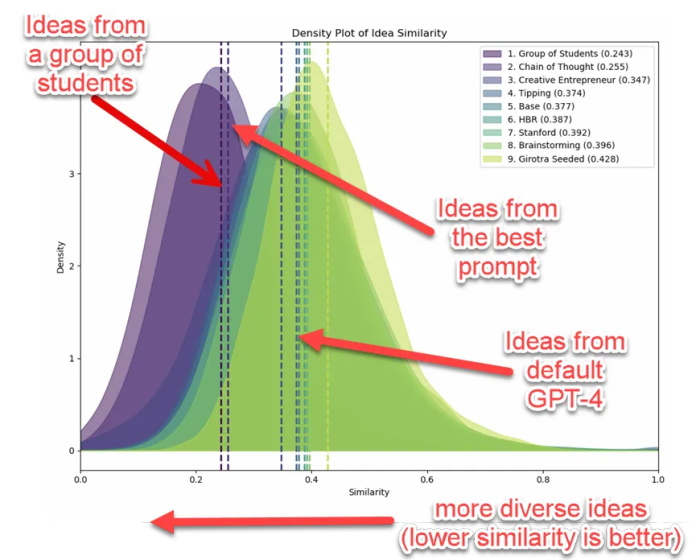

在创意领域,AI的表现堪称惊艳。GPT-4在创造力测评中击败了91%的测试者,甚至在多个创业课程中生成的产品创意也优于学生团队。但其创意往往高度趋同:环保、VR、区块链、AI……当一个人使用AI生成创意越多,就越容易被其既定模式所“锚定”。为此,研究者建议,在使用AI进行创意生成前,务必先独立思考并写下自己的初步想法,再借助AI将其扩展或变形。

尤其在写作中,“先写再调”的原则更为重要。写作不仅是表达,更是思考的过程。一旦直接让AI起笔,思维的锤炼过程也就被跳过了。因此,学者建议,先独立完成初稿,再利用AI进行润色、修辞优化或结构调整。

综上所述,AI并不会直接“损害大脑”,但其默认的“代劳逻辑”确实可能使人陷入思维惰性。不管是学习、创意还是协作,如果把AI当作“替代者”,我们的思维确实会逐渐退化。而若能把AI当作“增幅器”,我们反而可能变得更聪明。

“我们真正害怕的不是AI,而是自己在便利面前的懒惰。AI不会替我们思考,除非我们选择不再思考。你的大脑很安全,但思维的未来,取决于你自己。”